前回のコラムでは、お葬式の内容を決めるために「遺族」と「葬儀社」がどのようなことを話すのかご紹介しました。

今回のコラムでは、故人を棺へ納める際に行う儀式「湯灌(ゆかん)」と「納棺(のうかん)」について、仏教形式を例にご紹介します。

〝いつか〟のときのご参考になれば幸いです。

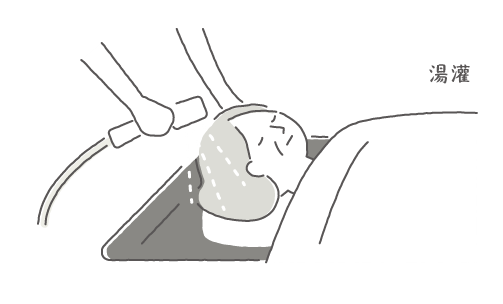

湯灌(ゆかん)とは?

湯灌とは、納棺の前にご遺体を清めるための儀式です。

専用のバスタブやシャワーを用意して、故人の髪や体を丁寧に洗い清め、身支度を整えます。これによって、穢れのない清らかな体で旅立つことができるとも言われています。ただし、亡くなってから時間が経っているなどご遺体の状態によっては湯灌が難しい場合もあるので、葬儀社へ相談するようにしましょう。

近年では、ご遺体を衛生的に保全するための「エンバーミング」という処置を行う場合もあります。

※エンバーミング…腐敗を防ぐために防腐剤や消毒液を注入する、遺体衛生保全処置のこと。滅菌され感染症が予防できます。資格をもったエンバーマーが専用設備で処置を行います。処置に費用と時間はかかりますが、日程を気にせず、故人とゆっくりお別れすることができます。

湯灌とよく似た言葉で「古式湯灌(こしきゆかん)」というものがあります。これは、バスタブやシャワーを使わず、お布団の上で行い、アルコール綿やタオルで拭き清める方法です。

湯灌は、このあとにお話しする「納棺」とは異なり、必ず行う儀式ではありません。そのため葬儀社ではオプション商品として提供されるケースが多く、別途費用はかかりますが「故人はお風呂が好きで、きれい好きだった」、「入院していてお風呂になかなか入れなかった」などといった遺族の要望に応えることができるのがメリットです。

湯灌の手順

①逆さ水(さかさみず)

逆さ水とは、温湯を作るとき、通常とは逆に、たらいに先に水を入れ、後から湯を入れることをいいます。

※お湯は雑菌を増殖させるので、水を使うケースもあります。

②洗浄

シャンプーをし、身体全体を丁寧に洗います。顔そり、爪切りなども行います。

③身支度

着替えをして身支度を整え、化粧をして安置します。以前は仏衣(ぶつい)※へ着替えることが一般的でしたが、近年は「その人らしい服装で見送りたい」という遺族の要望から、故人が生前好きだった洋服や着物などへ着替えるケースも増えています。

ご遺体の状況によっては難しい場合もあるので、その場合は体の上から洋服や着物を掛ける対応になります。

※仏教の葬儀で故人が着用する白い着物のこと。

納棺(のうかん)とは?

遺族や親戚の立ち会いのもと、故人をお棺に納める儀式を「納棺」といいます。

湯灌を行う場合は、その後に引き続き「納棺」を行います。

故人に触れることができる機会ですので、希望があればご遺族や親しいご親戚も一緒に参加することができます。納棺に立ち会う際の服装ですが、喪服ではなく平服でも問題ありません。

また、納棺と一口に言っても、その内容は葬儀社によって異なることがあります。

棺に納めて顔周りを綿花で整えることを納棺と表現するケースもあれば、衣服の着せ替えや顔剃りまでを含めて納棺とするケースもあります。

前者の場合は、衣服の着せ替えや顔剃りを希望するとオプション料金が発生する可能性があります。

そのため、サービス内容については事前にしっかりと確認をするようにしましょう。

※エテルノでは納棺の中に着せ替えや顔剃りまで含まれています。

また、可能であればこの時までに、副葬品(一緒にお棺に納めるもの)を用意しましょう。

故人の遺品や愛用品のほかに生前好きだった食べ物などを入れることが一般的です。故人に向けた手紙を棺に納める方もいらっしゃいます。便箋やメッセージカードを用意してくれる葬儀社もあるので、聞いてみると良いでしょう。

ただし、以下のような燃えないものや、環境汚染を防ぐために規制されているものは棺の中に入れられません。金属やガラス、プラスチック類、分厚い辞書など燃えにくいものなどは避ける必要があります。

副葬品について判断に迷う場合は、葬儀社に相談してみましょう。

[副葬品として納められないもの]

火葬場や地域によって異なりますが、以下は一例です。

・ビニールやプラスチック製品

・破裂や爆発の恐れがあるもの

(スプレー缶、ライター、電池、ペースメーカー、乾電池類など)

・ガラス・金属製品

・果物

(水分の多いもの・大きなもの)

・厚みのある本

・革製品(靴など)

・ゴルフクラブやテニスラケットなどのカーボン製品

このほかに、「生きている方と一緒に写っている写真は縁起が良くない」と避けられることもあります。

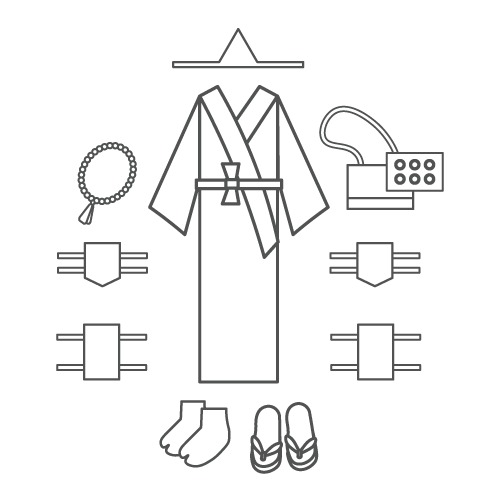

旅立ちの準備

最近は用意されない場合もありますが、旅立ちの準備(旅支度(たびじたく))という風習があります。

多くの宗派では故人がこの世からあの世へと旅立つ際に、「旅路を無事に終えられるように」という願いを込めて仏衣(ぶつい)や手甲(てっこう)などを故人のために準備します。

一例ですが、具体的には旅の安全を願うために以下のものを準備します。

【仏衣/死装束(しにしょうぞく)】

白無地の布で作られた単衣(ひとえ)の着物が一般的ですが、近年は色味や柄を加えた着物も用いられます。着せる際は通常とは異なり、左前になるように着付けます。これは逆さごと(さかさごと)といって、生きている時とは逆の方法で物事を行うという風習に由来します。

【手甲脚絆(てっこうきゃはん)】

手甲は手首に、脚絆は足首に巻く白い布です。旅の際に手の甲や足首を保護する役目があります。

【天冠(てんかん・てんがん)】

亡くなった方の頭につける三角形の布ですが、近年では故人の頭にはつけず、編笠(あみがさ)に付けて棺に入れます。

【頭陀袋(ずだぶくろ)と六文銭(ろくもんせん)】

頭陀袋は旅の道具を入れるかばんを指します。その中には三途の川の渡し賃である六文銭が入れられます。実際の貨幣は棺に入れられませんので、代わりに六文銭を印刷した紙を使用することが一般的です。

【編笠(あみがさ)】

頭にかぶる笠。日差しや雨から故人を守る役目があります。

【杖(つえ)】

悪路でも歩きやすく、倒れずにあの世へたどり着けるように用意します。

※エテルノではご要望に合わせて、仏衣や手甲脚絆、六文銭の入った頭陀袋などをご用意いたします。

よくある質問

三途の川って、どんなところ?

三途の川は、この世とあの世を分ける川とされています。川には緩急の異なる3つの流れがあって、生前の罪によって渡る場所が異なるという言い伝えもあります。

三途の川を渡るとき、着衣を剥ぎ取られるという考えもあり、のちに渡し賃を持たない死者が来れば、その着衣を剥ぎ取ってしまうと考えられたことから、六文銭を持たせる習俗が生まれました。

現在では1文銭を6つ印刷した紙を棺の中に納めることが一般的です。また、死後、人は輪廻転生により、六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の世界へ生まれ変わるともいわれていました。

湯灌や納棺は、故人様を送り出すための大切な儀式です。

ご自身やご家族の「終活」を考える上で、こうした儀式の内容や意味を知っておくことは、後悔のないお別れを迎えることに役立ちます。

不明な点や不安なことがあれば、葬儀社に相談しましょう。

●後悔しないお葬式を行うためには「何を準備すればよいのか?」「どのようなことに注意すればよいのか?」疑問に感じることはエテルノまでご相談ください。

エテルノでは終活やお葬式に関するさまざまな疑問にお答えいたします。

お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。