香典は、弔意を表す日本の伝統的な慣習です。

近年では、家族葬や火葬式といった小規模な葬儀が増加する中で、香典の在り方も少しずつ変化してきています。

また、キャッシュレス化の流れもあり、QRコード決済を利用した香典のキャッシュレス決済といった取り組みも一部ではすでに始まっています。

香典の形式も時代に合わせて変化していますが、「故人を偲び、遺族を気遣う」という本質的な意味に変わりはありません。

今回のコラムでは、いざという時に困らないために香典の相場やマナーについてご紹介します。 〝いつか〟のときのご参考になれば幸いです。

香典の意味と歴史

「香典」は本来、「香奠(こうでん)」と書き、「香を供える」という意味です。当初は金銭ではなく、お米などの食料を喪家に渡すことが一般的でした。これは、「香」が仏教では「仏の食べ物」という意味から転じて「食料」になったと言われています。

そして、喪家は提供された食料を使って葬儀のお手伝いをしてくれる方々へのお礼として、食事を振る舞いました。

しかし貨幣経済の発達とともに、物のやり取りではなく、金銭で喪家に渡すという現在の香典の形に変化していきます。

これは、葬儀を行うのに多額の費用がかかるようになったことなどから、香典を金銭にすることで、喪家の急な出費を互いに助け合うという「相互扶助」の意味があります。

近年は香典を辞退するケースが増えたため、目にする機会は減りましたが、以前は香典について「誰から、いくらいただいた」ということが分かるように内容をまとめた香典帳を作成し、他の家で葬儀があるときには、香典帳を参考にして同額を渡すことが一般的でした。

香典の相場っていくら?

香典に関してよくあるお悩み事の一つに、「いくら包めば良いのか?」という金額の問題があります。香典の相場は、故人や遺族との関係性によって異なります。

以下の一覧は「一般的な相場」です。あくまでも目安ですので、地域性や自身の年齢、社会的な立場、物価の変動なども考慮して金額を決めましょう。

※一般的には、親に扶養されている場合は自分で香典を用意する必要はありません。ただし親と同居していても社会人になっている場合は、自分で香典を用意した方がよいでしょう。

【親族の場合】

義理の親族であっても相場は同じ程度で考えておけばよいでしょう。血縁関係の近さだけでなく、生前の関わり(親しくしていたか)も考慮しましょう。

●親 :5~10万円

●兄弟・姉妹:3~5万円

●祖父母 :1~5万円

●おじ・おば:1~3万円

●他の親族 :5千円~1万円

【親族以外の場合】

とても親しい間柄にあった友人やお世話になった上司の場合などは1万円以上包むケースもあります。

●知人・友人:3千円~1万円

●職場関係 :3千円~1万円

※迷った時は同じような立場の人と相談して、金額を合わせるという方法もあります。

また、複数人で連名にする場合は、あとで揉めないように金額を事前によく相談しておきましょう。

香典の渡し方とマナー

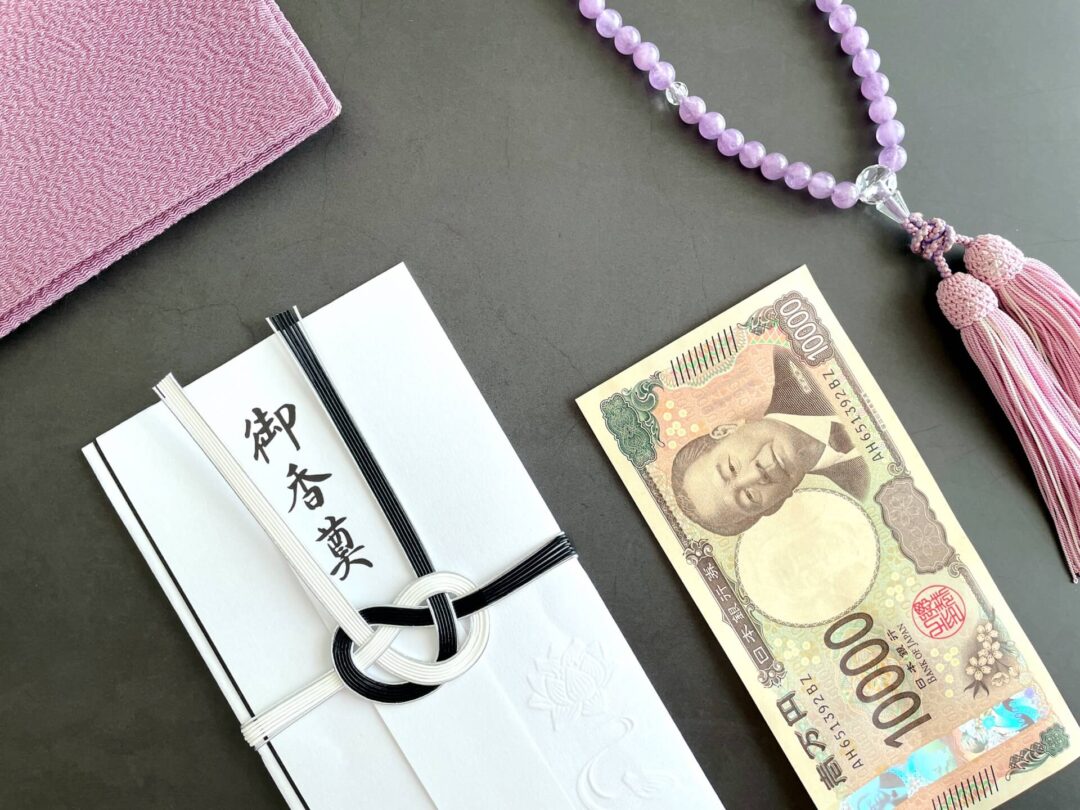

香典は、むき出しのままではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、受付や霊前に袱紗から出して供えます。

明確な決まりはありませんが、通夜と葬儀の両方に参列する場合は、葬儀の際に香典を持参するのが一般的です。

どちらかにのみ参列する場合は、参列した方に香典を持参すれば問題ありません。

通夜、葬儀ともに都合がつかず参列ができない場合は、後日改めて自宅へ出向いて渡すようにしましょう。

もしくは、自分の代わりに参列する人へ香典を預けるという方法もあります。

遠方にいて郵送する場合は、現金書留を利用しましょう。送り先は喪家の自宅にしておくと安心です。送り先を葬儀会館にすると到着するタイミングによっては、受け取れないケースが発生するので注意が必要です。 また、香典と併せてお悔やみ状などの手紙を同封するとより丁寧です。

香典で避けた方がよい金額ってある?

一般的に仏事では偶数を使わないと言われます。そのためお札の枚数は「割り切れない数」にするのがマナーといわれることもありますが、1万円の次が3万円となると金額の上り幅が大きいということから、2万円という金額が使われるケースもあります。

ただし、慣習を大切にされる方も多いので、喪家と自身の関係性を考慮して判断しましょう。

新札は避けた方がよい?

香典に使用するお札ですが、新札を避けるのがマナーとされています。

これは、新札を使うと事前に準備していたイメージを喪家に与えるためです。手元に新札しかない場合は、半分に折って折り目をつけておくとよいでしょう。

ちなみに良く混同されますが、お布施の場合は新札で用意するのがマナーです。

詳しくは「御布施について」をご覧ください。

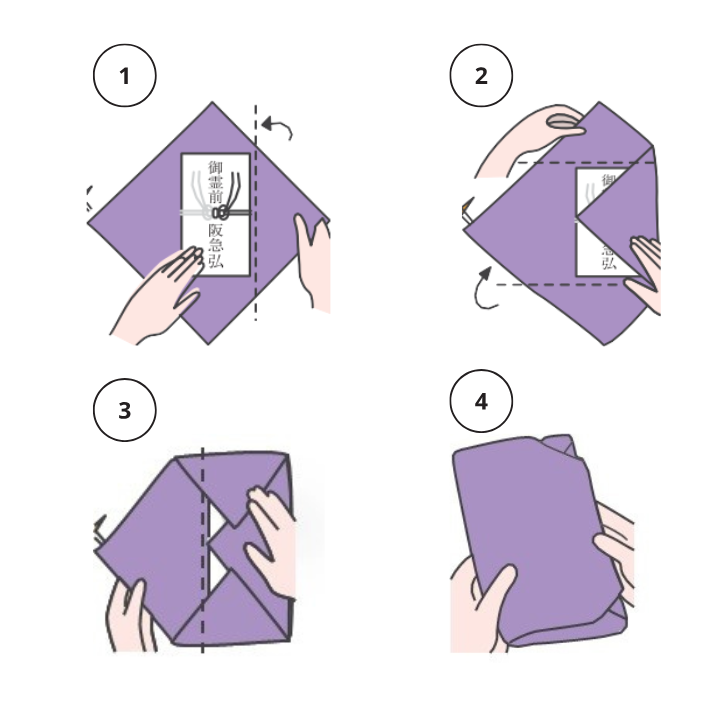

香典の包み方

①不祝儀袋を袱紗(ふくさ)の中央に置く

②袱紗の右側をたたむ

③上下を折って左側をたたむ

④完成

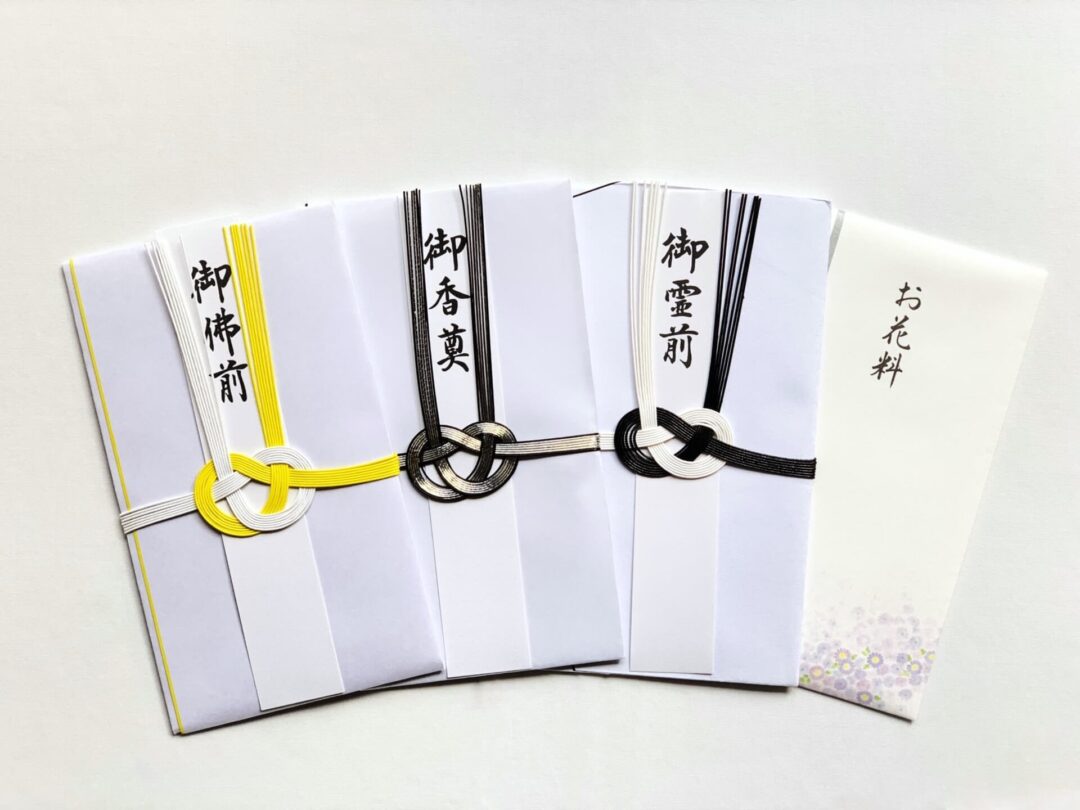

香典の表書き

水引は結びきりのものを使います。仏式は黒白か銀一色。神式は白一色か黒白。また、キリスト教は水引無しを使用します。名前はフルネームで、薄墨を使って書きます。中袋(内袋)の裏には金額、住所、名前を記入。外袋の裏側は上から下にかぶせて水引を閉じます。

連名の場合は、右側が目上になるよう、順にフルネームで左に並べて書きます。

4人以上の連名の場合は、代表者の氏名を表書きに記入して、横に「外一同」「有志一同」とします。 そして、包みの中に全員の住所、氏名を便箋に記入し、入れておきます。

ただし、一人ひとりの金額が少額の時はお返しを辞退して、一人ひとりの名前は書かないようにするのもよいでしょう。

■各宗教に合わせた表書き

表書きは地域や宗教・宗派によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

しかし、参列者の立場から考えると、必ずしも喪家側の宗教・宗派を理解しているとは限りませんので、参列者自身の宗旨にそった表書きを使用してもよいでしょう。

◎仏式(浄土真宗を除く):御香典、御霊前

◎仏式(浄土真宗):御香典、御仏前

※浄土真宗では、「霊」を認めていませんので「御霊前」は用いません。

◎神式:御玉串料、御榊料 ◎キリスト教:献花料、お花料

■主な漢数字

香典の中袋(内袋)に書く金額は下記のように漢数字を使うのがマナーです。

◎一⇒壱、二⇒弐、三⇒参、十⇒拾、千⇒阡、万⇒萬

【いざという時に備えて】

香典を包む不祝儀袋は、コンビニやスーパーマーケットでも販売しています。

不祝儀袋は急に必要になるので、いざという時に備えてご自宅に常備しておくと安心です。

購入する時間がない場合は、参列先の葬儀会館で販売している場合もあるので、事前に確認しましょう。

もちろん、エテルノ各会館でも不祝儀袋を取り扱っています。

●「エテルノ」ではお葬式をはじめ、終活に関するさまざまな疑問にお答えいたします。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。