お葬式の際に僧侶へお渡しする「お布施」について、「どのように渡せばよいのか」「新札でもよいのか」「金額はいくら包めば…」など迷われた経験はありませんか?

今回のコラムではいざという時に困らないために「お布施」に関するマナーや知識をご紹介します。

〝いつか〟のときのご参考になれば幸いです。

お布施ってなに?

お布施は読経などの宗教儀礼に対するお礼です。もう少し詳しくみると、仏教の考えではお布施は以下の3つに分けられます。

①財施(ざいせ):金銭や衣食などの物品を与えること。仏教の教えへの感謝を表して施すこと。

②法施(ほっせ):仏法の教えを説き、精神的な施しを与えること。

③無畏施(むいせ):安心を与えること。困っている人に対し親切を施すこと。

つまり、お葬式における「お布施」とは僧侶からの「法施」に対して遺族が「財施」で応えるということを意味します。

近年は本来の意味合いが失われてきていますが、「対価として支払う」といったビジネス的なものではないことに注意しましょう。

お札は新札でよい?

お葬式は急なことですので、お布施に使用するお札に厳密な決まりはありません。

しかし、お布施は僧侶へ感謝の気持ちを伝えるためのものですので、可能であるならば新札を用意するのがマナーです。

とはいえ、最近は両替に手数料が発生する、新札への交換枚数に制限があるなど新札の用意が難しくなっていますので、新札の用意が難しい場合はなるべくきれいなお札を用意しましょう。

【香典との違い】

お布施に新札を使うことについて、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

これは「香典に新札を使うことはマナー違反」といわれていることが原因だと思います。香典に新札の使用が避けられる理由は「不幸が来ることを予想していた」「香典を事前に準備していた」という印象をご遺族に与えることから、配慮を欠く行為とされるためです。

※近年は気にされない方も増えていますが、慣習を重んじる方には不快な思いをさせてしまいますので、香典に新札を使うことは避けた方がよいでしょう。

お布施の目的は「僧侶へ感謝の気持ち」を伝えることです。そのため、香典とは異なり新札で問題ありません。

お布施の書き方

①表書き

お布施を包む袋には上部分に「御布施」、下部分には「氏名(苗字のみも可)」を記入します。

【参考】

「御布施」は仏教用語ですので、他の宗教では用いません。宗教によって表現の仕方が異なるので注意しましょう。

*仏教の場合:「御布施」

*神道の場合:「御礼」/「御祭祀料」

*キリスト教の場合:「御礼」/「献金(記念献金)」

※教会や牧師/神父のほかにオルガニストなど奏者への謝礼も忘れないようにしましょう。

②裏書き

「裏書き」として金額を書く際は、算用数字ではなく漢数字(旧字体)を使用しましょう。加えて、金額の頭に「金」の文字を書き、末尾に「圓也」と書くとよいでしょう。

例えば20万円をお布施としてお渡しする場合は、「金 弐拾萬圓也」と書きます。

③濃墨の筆を使用する

文字を書く際は、濃墨の筆で書くとよいでしょう。毛筆ではなく、筆ペンでも問題ありません。

香典の場合は、故人の死を悼んでいることを表現するために薄墨を使用することもありますが、お布施は感謝を伝えるためのものです。

香典のように悲しみを表現する必要はありませんので、濃墨を使いましょう。

※葬儀社に依頼すれば、お布施袋の用意から表書き・裏書きまで対応してくれる場合があります。もしもの時は一度相談してみると良いでしょう。

ちなみにエテルノではサービスで対応しています。

【紙幣の向き】

紙幣は肖像画がある方を表にして入れます。また、複数の紙幣を包む際は、数えやすいように向きを揃えるのがマナーです。

お布施の相場っていくら?

お葬式の打合せをしていると、「お布施はどのくらい包めばよいですか?」と聞かれことがよくあります。慣れないことですし、気になるのは当然だと思いますが、お布施に決まった相場というのはありません。

葬儀社から寺院を紹介する場合は金額の相場をお伝えすることができますが、檀家になっているなど、すでに付き合いのある寺院がある場合は「お付き合いの深さ」や「地域性」なども関係してきますので、葬儀社側の判断で金額をお伝えするのは難しい側面があります。

ですので、金額がわからない場合は「不慣れなことですので教えてください。お礼はどのくらいお包みさせていただければよいでしょうか」と率直に寺院へ質問することをお勧めします。また、経済的な事情がある場合はその旨を伝えて相談するようにしましょう。

お車料/お膳料とは?

僧侶へお渡しするお礼には「お布施」のほかに、「お車料」や「お膳料」と呼ばれるものがあります。

「お車料」は葬儀会場までお越しいただく交通費、「お膳料」は精進上げなど会食の席に僧侶が参加しない場合に、おもてなしの代わりとして用意するお礼を指します。

お布施の渡し方

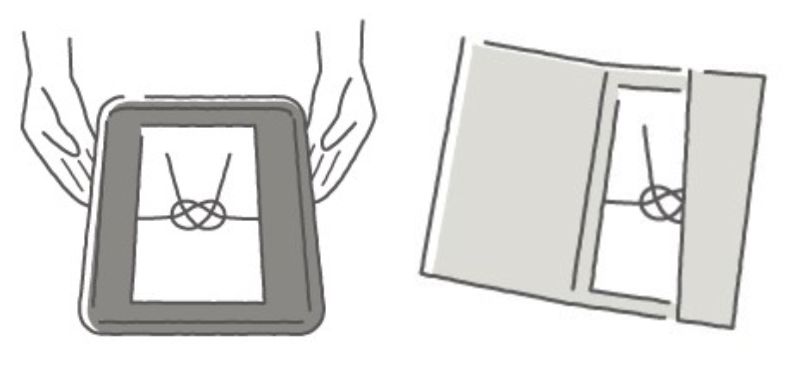

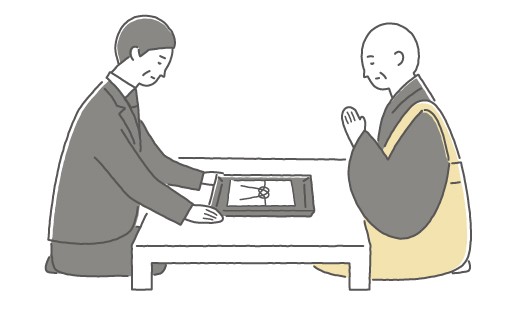

お布施をお渡しする際は、切手盆/へぎ盆や袱紗(ふくさ)を使用し、手渡しは避けましょう。

袱紗を使用する場合は色に注意しましょう。赤色など暖色系は慶事に使うものなので避けて、寒色系のものを使いましょう。紫色は弔事、慶事の両方で使えるのでおすすめです。

袱紗の包み方ですが「右→下→上→左」の順に袱紗の端を折り込んでいき、お布施袋を包みます。

切手盆/へぎ盆(お布施袋が乗る黒塗りのお盆)がある場合は、その上にお布施袋を載せて手渡します。 葬儀社に依頼すれば、お盆を用意してくれることがあるので、確認してみると良いでしょう。

お布施を渡すタイミング

お布施をお渡しするイミングですが、厳密な決まりはありません。式の流れやお布施が用意できるタイミングによって、どのタイミングがベストか変わってきます。

主に以下の4つのタイミングが挙げられますので、ご参考にしてください。

①通夜閉式後の挨拶

②葬儀開式前の挨拶

③初七日法要後の挨拶(葬儀当日に初七日法要を行う場合)

④日を改めて僧侶の元へ持参

※④の場合は「後日お持ちいたします」と事前に僧侶へ伝えるようにしましょう。

●「エテルノ」ではお葬式をはじめ、終活に関するさまざまな疑問にお答えいたします。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。